Spekulationen und Skizzen

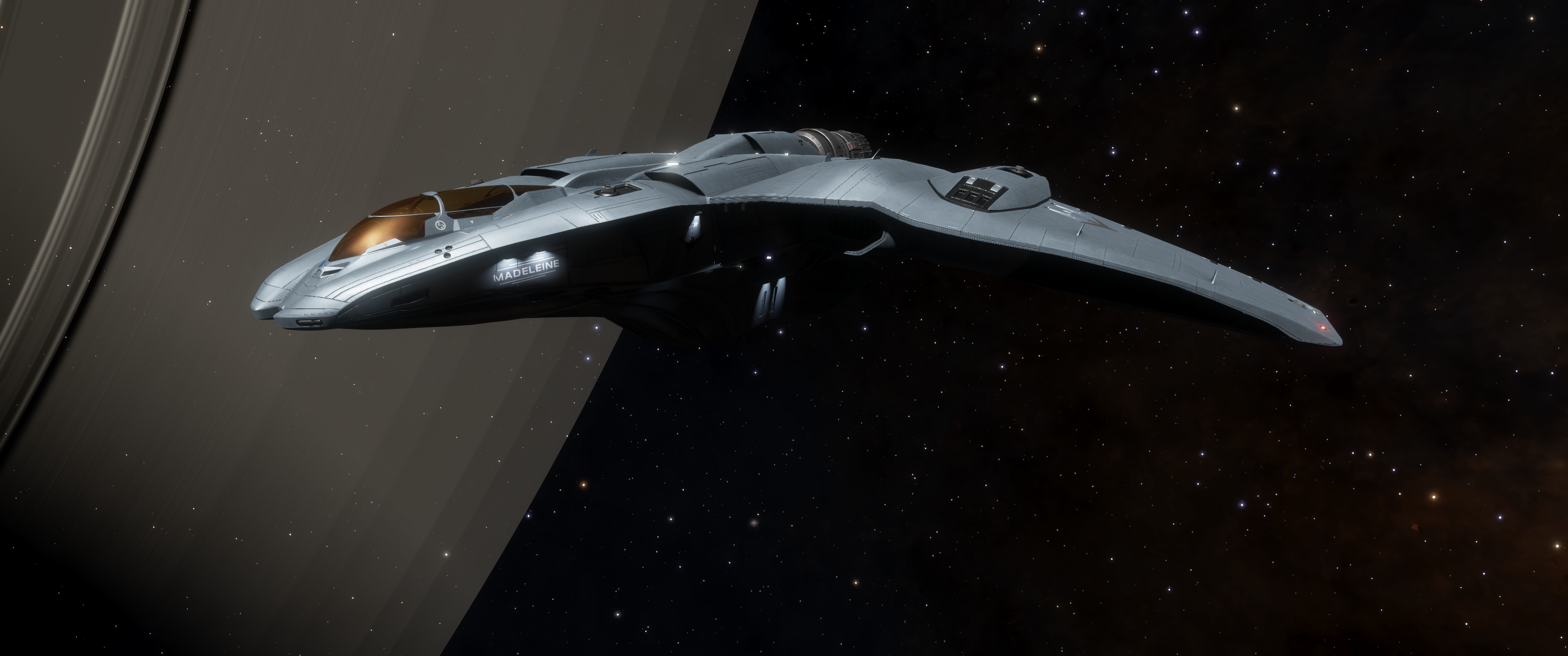

Die Wochen flossen ineinander wie Sternenlicht im Sprungtunnel. Überall tauchte die Mandalay auf – in Foren, in Werbebotschaften, in den Gesprächen von Händlern und Piloten. Jeder schien eine Meinung zu haben: zu leicht gebaut, zu riskant in der Konstruktion, zu sehr auf Reichweite getrimmt. Andere nannten sie ein Wunder an Ingenieurskunst, das erste Schiff seit Jahren, das die Grenzen neu definierte.

Geraldine sog alles auf. Sie blätterte sich durch technische Spezifikationen, verfolgte hitzige Diskussionen, notierte Einsatzideen auf ihrem Pad, als wären es Skizzen für eine Expedition. Je mehr sie las, desto stärker kribbelte es in ihr. Die Mandalay fühlte sich nicht an wie eine bloße Neuerscheinung – sie war wie die Manifestation eines alten Traums, etwas, das immer schon auf sie gewartet hatte. Amanda hätte es wohl Besessenheit genannt. Für Geraldine war es Vorfreude, rein, klar und elektrisierend.

Auf der Citadel bekam die Mandalay längst mehr Aufmerksamkeit, als Geraldine zugeben wollte. In den stillen Stunden, wenn die Crew längst ihre Runden beendet hatte, saß sie in der Kommandozentrale über den Simulationen. Sie ließ virtuelle Varianten durchlaufen: Frachtmodule gegen Drohnenhangars tauschen, Schildgeneratoren anpassen, Reichweite gegen Feuerkraft ausbalancieren. Immer wieder stoppte sie die Projektionen, zog Linien auf das Display, als wollte sie den perfekten Kompromiss erzwingen.

Amanda kam gelegentlich vorbei, meist nur im Vorbeiflug – zwischen einer Mission und dem nächsten Start. „Immer noch an deiner neuen Schönheit?“ kommentierte sie trocken, wenn sie die Holo-Projektionen sah. Geraldine grinste dann nur und murmelte etwas über „Optimierungspotenzial“, während Amanda mit einem leisen Kopfschütteln weiterging.

Nachts, wenn sie allein in ihrem Quartier saß, wurde es konkreter. Geraldine zeichnete Skizzen auf ihr Pad, nebeneinander gestellt: Ashley, Theresa, die Mandalay. Sie stellte sich vor, wie sich die Rollen ergänzen würden – Ashley als Trägerin der weiten Reisen, Theresa als Arbeitstier für Transporte und Einsätze, die Mandalay als elegantes Bindeglied, schnell und ausdauernd, fast wie ein Symbol ihrer eigenen Entwicklung.

Und doch nagte etwas. Während sie Linien zog und Module verschob, hörte sie eine innere Stimme: Verlierst du dich wieder? Ist das nur ein weiteres Schiff auf dem Stapel, den du nie loslässt? Euphorie und Zweifel schoben sich übereinander wie Schichten im Metall. Sie wollte glauben, dass die Mandalay mehr war als nur ein weiterer Rausch – aber sicher war sie sich nicht.

Amanda blieb in diesen Wochen wie ein Satellit, der Geraldines Umlaufbahn nur streifte. Mal tauchte sie im Hangar auf, lehnte sich lässig an den Rumpf ihrer Fer-de-Lance – blank poliert, kampfbereit, aber ungenutzt. Das Schiff stand da wie ein schlafender Raubvogel, sicher in der Halle verstaut, während Amanda längst ihre Energie in die Python verlagerte.

Andere Male saßen sie zusammen beim Essen, und doch war es nicht mehr wie früher. Amanda hörte zu, lachte an den richtigen Stellen, aber das Funkeln in den Augen schien gedämpft. Ihre Kommentare waren noch immer sarkastisch, nur leiser, weniger spitz, als hätte sie keine Lust, wirklich zu provozieren.

Oft war sie ganz verschwunden – tagelang unterwegs mit ihrer Python, Aufträge fliegend, die sie selten erwähnte. Geraldine nahm das Hin und Her hin, doch das Gefühl blieb: Amanda war nachdenklicher geworden, schwerer zu greifen. Keine offenen Konflikte, keine harten Worte – nur ein feines, stetiges Ziehen zwischen ihnen. Etwas stimmte nicht, und es lag in der Stille zwischen zwei Atemzügen, in den Pausen nach einem Lächeln.

Die Lounge war fast leer, nur das Summen der Systeme lag in der Luft. Geraldine saß mit einem Glas in der Hand, drehte es zwischen den Fingern, ohne wirklich zu trinken. Es war einer dieser stillen Momente, die sie sonst genoss – diesmal fühlte er sich ungewohnt schwer an.

Die Tür öffnete sich, Amanda trat ein. Sie wirkte, als käme sie direkt vom Flug: Haare gelöst, Schritte langsamer als sonst, ein Schatten in den Augen. Ohne ein Wort ließ sie sich in den Sessel gegenüber sinken.

Ein kurzer Blick reichte, um Geraldine aus dem Gleichgewicht zu bringen. Früher hätte Amanda sofort einen Spruch gebracht, ein Grinsen, das alles auflockerte. Jetzt kam nur ein knappes „Du bist noch wach.“

„Konnte nicht schlafen,“ erwiderte Geraldine, zu beiläufig.

Amanda nickte, nahm ihr eigenes Glas, starrte eine Weile hinein. Die Sekunden dehnten sich, gefüllt mit Stille, die sonst nie zwischen ihnen stand. Schließlich stellte sie das Glas wieder ab, stand auf. „Mach nicht zu lange,“ sagte sie leise und wandte sich zur Tür.

Geraldine wollte etwas erwidern, eine Frage, ein Lächeln, irgendetwas, das die Distanz überbrückte. Doch die Worte blieben stecken. Als die Tür sich hinter Amanda schloss, blieb sie allein zurück – mit dem Gefühl, dass etwas Unsichtbares zwischen ihnen gewachsen war. Kein Streit, kein Bruch, nur dieses kaum greifbare Ziehen, das schlimmer war als alles Offene.

Zwischen Schweigen und Sorge

Das Holo sprang an, die Verbindung knackte leise. Kathleen erschien, ein Becher in der Hand, Haare locker zurückgebunden.

„Na, Commander. Du klingelst selten so früh an.“

„Früh?“ Geraldine zog die Augenbrauen hoch. „Bei mir ist es mitten in der Nacht.“

„Zeit ist relativ,“ grinste Kathleen. „Bei uns ist gerade Stationsfrühstück. Du willst nicht wissen, was sie hier ‚Rührei‘ nennen.“

„Lass mich raten – gelbes Pulver, warmgemacht.“

„Mit Klumpen,“ ergänzte Kathleen trocken und nippte an ihrem Becher.

Geraldine musste lachen, auch wenn es kurz war.

Kathleen stellte den Becher ab und sah genauer hin. „Irgendwas stimmt nicht. Du hast diesen Blick.“

„Welchen Blick?“

„Den ‚ich will was sagen, aber meine Zunge weigert sich‘-Blick.“

Geraldine wich aus, fuhr sich durch die Haare. „Ich… weiß nicht.“

„Na komm.“ Kathleen lehnte sich im Bild zurück, verschränkte die Arme. „Wenn du mitten in der Nacht anrufst, geht’s nicht um mein Frühstück. Was drückt dich?“

Ein paar Sekunden blieb nur das Rauschen der Verbindung. Geraldine tippte mit den Fingern auf die Tischkante, dann atmete sie tief durch. „Amanda.“

Kathleen hob eine Braue, wartete.

„Sie ist… anders,“ murmelte Geraldine schließlich. „Unterwegs, viel unterwegs. Mit der Python. Und wenn sie da ist, ist sie trotzdem nicht richtig da. Als hätte sie sich ein Stück weit ausgeklinkt.“

Kathleen grinste schief. „Na ja, Amanda eben. Wenn sie nicht stichelt, plant sie schon den nächsten Einsatz.“

Geraldine schüttelte den Kopf. „Nein, das ist es nicht.“

Das Grinsen auf Kathleens Gesicht erstarb langsam. „Wie meinst du das?“

„Früher war da immer dieses Funkeln,“ sagte Geraldine leise. „Sarkastisch, bissig, ja – aber es hatte Wärme. Jetzt ist sie stiller. Kälter, irgendwie. Ich red mit ihr und… es kommt nichts zurück.“

Kathleen schwieg, ihr Blick wurde ernst. Sie zog den Becher wieder heran, hielt ihn zwischen den Händen, als bräuchte sie ein Gewicht. „Und du hast das Gefühl, das liegt an dir?“

Geraldine hob kurz die Schultern, ließ sie wieder sinken. „Ich weiß es nicht. Aber ich spüre, dass etwas nicht stimmt.“

Geraldine starrte an Kathleen vorbei, als könnte sie irgendwo hinter dem Holo eine Antwort finden. „Weißt du… ich komm damit klar, wenn sie unterwegs ist. Das war sie immer, das gehört zu ihr. Aber diesmal fühlt es sich an, als würde sie nicht nur wegfliegen, sondern auch ein Stück von sich dalassen, das sie sonst mitgebracht hat.“

Kathleen schwieg, ließ sie reden.

„Ich seh’s in den kleinen Dingen,“ fuhr Geraldine fort. „Sie kommt rein, sagt ‚Hey‘ und wirkt, als wäre sie schon wieder halb draußen. Ihre Sprüche sind noch da, aber sie stechen nicht mehr. Früher war da immer ein Glanz darunter, ein… Lächeln, auch wenn’s nicht sichtbar war. Jetzt klingt es leer. Als wäre ich irgendeine Station, bei der sie kurz andockt, bevor sie weiterzieht.“

Sie biss sich auf die Lippe, spürte, wie ihr Herz schneller schlug. „Ich hab Angst, dass sie sich zurückzieht. Dass ich’s erst merke, wenn es zu spät ist.“

Kathleen runzelte die Stirn, wollte etwas sagen, hielt sich aber zurück.

„Das ist es, was mich fertig macht,“ presste Geraldine hervor. „Nicht, dass sie unterwegs ist. Sondern dass sie schweigt. Ich kann mit allem umgehen, nur nicht mit diesem Schweigen. Weil ich weiß, wie es endet, wenn Menschen still werden.“

Kathleen hob den Kopf, ihr Blick weich und gleichzeitig ernst. „Du redest nicht nur von Amanda, oder?“

Geraldine hielt inne, der Satz traf sie wie ein Stoß. Sie zwang sich zu einem schiefen Lächeln, doch ihre Stimme verriet sie. „Vielleicht nicht.“

Kathleen hielt den Becher einen Moment in den Händen, dann ließ sie ihn sinken. Ihre Stimme war leiser als zuvor. „Geraldine… du kannst nicht verhindern, dass Menschen sich verändern. Aber du kannst verhindern, dass es im Stillen passiert. Wenn du schweigst, während sie schweigt, dann wächst dazwischen eine Mauer.“

Geraldine atmete schwer aus, sagte nichts.

„Sag ihr, was es mit dir macht,“ fuhr Kathleen fort. „Nicht als Angriff. Nicht als Frage, die sie in die Ecke drängt. Sondern so, wie du es mir gerade gesagt hast. Dass dich ihr Schweigen verletzt. Dass du da bist und es wissen willst, wenn etwas nicht stimmt.“

Geraldine hob den Blick, unsicher. „Und wenn sie nicht reden will?“

„Dann weißt du wenigstens, dass du’s versucht hast,“ erwiderte Kathleen sanft. „Und manchmal reicht das schon, um einen Riss zu verhindern.“

Das Holo knackte, das Signal wurde schwächer. Kathleen schenkte ihr noch ein Lächeln, nicht breit, eher müde, aber warm. „Sie ist bei dir, Geraldine. Auch wenn sie’s gerade nicht zeigen kann.“

Dann erlosch das Bild.

Geraldine blieb allein in ihrer Kabine zurück, das Summen der Citadel um sie herum. Für einen Moment starrte sie ins Leere, dann schloss sie die Augen. Das Schweigen war nicht weg – aber jetzt hatte es einen Namen.

Zwischen den Zeilen

Die Hangartore der Citadel glitten langsam auf, das Dröhnen vibrierte durch die Metallstreben, bis die Python hereinschwebte. Geraldine stand unten, Hände in die Taschen vergraben, den Blick fest auf den Rumpf gerichtet. Der Anflug war sauber, doch irgendetwas wirkte hastiger als sonst. Amanda setzte hart auf, fast so, als wäre sie froh, einfach nur Boden unter den Füßen zu haben.

Die Luke öffnete sich, und Amanda trat die Rampe hinunter. Schultertasche übergeworfen, Haare vom Flug zerzaust, Augen müde – aber das Kinn trotzig erhoben. Als sie Geraldine sah, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Ein Lächeln, das zu schnell kam und genauso schnell wieder verblasste.

„Da bist du ja wieder,“ sagte Geraldine, bemüht gleichmäßig.

„Hast du mich vermisst?“ Amanda zwinkerte, doch es klang mechanisch, nicht wie sonst.

„Vielleicht.“ Geraldine suchte in ihren Zügen nach dem alten Funkeln. Es war da, irgendwo, aber verdeckt, als läge ein Schleier darüber.

Amanda legte die Tasche ab, sah sich kurz im Hangar um, als bräuchte sie ein Alibi für ihre Rastlosigkeit. „Die Citadel riecht immer noch nach Kühlmittel und Kaffee.“

„Sie riecht nach dir, wenn du fehlst,“ erwiderte Geraldine trocken.

Ein Zucken in Amandas Mundwinkeln, mehr nicht. Dann griff sie nach der Tasche und ging voran, ohne zurückzublicken. Geraldine folgte, mit dem nagenden Gefühl, dass Amanda mehr zurückgebracht hatte, als sie zeigen wollte.

Amanda blieb die Woche über auf der Citadel, aber es fühlte sich nicht wie Heimkehr an. Tagsüber lief sie durch die Gänge, checkte ihre Fer-de-Lance im Hangar, manchmal saßen sie beim Essen nebeneinander. Es waren vertraute Abläufe – und doch schlich sich eine Fremdheit ein.

Geraldine versuchte es vorsichtig. „Ist was passiert draußen?“

Amanda zuckte mit den Schultern. „Nichts, was dich betrifft.“

„Das klingt nicht nach ‚nichts‘.“

Ein kurzes Lächeln, zu scharf. „Du vertraust mir doch, oder?“

„Ja.“ Geraldine zwang sich zu nicken. „Aber das heißt nicht, dass ich blind bin.“

Amanda sah sie lange an, als wolle sie etwas erwidern, entschied sich dann für Schweigen.

Nächte später wachte Geraldine von einem Geräusch auf. Gedämpftes Stöhnen, als würde jemand kämpfen. Sie fand Amanda in ihrer Kabine, verdreht in der Koje, Schweiß auf der Stirn. „Nein… nicht…“ murmelte sie im Traum, bis sie hochschreckte. Ihr Blick irrte, kalt und panisch, bis er Geraldine fand.

„Nur ein Traum,“ keuchte Amanda, wischte sich übers Gesicht. „Vergiss es.“

„Das war kein Traum,“ entgegnete Geraldine leise. „Das war ein Kampf, den du mit dir selbst führst.“

Amanda schüttelte den Kopf, zog die Decke wieder hoch. „Es hat nichts mit dir zu tun. Bitte.“

Geraldine blieb am Rand der Koje sitzen, stumm, bis Amanda sich wegrollte.

Am nächsten Tag fand sie sie in der Wartungshalle, allein zwischen Werkzeugen. Amanda wischte sich hastig übers Gesicht, doch die Spuren waren verräterisch. Geraldine blieb im Türrahmen stehen, fühlte, wie ihr Herz schwer wurde.

„Amanda.“

„Nur Staub,“ murmelte Amanda, ohne sie anzusehen.

„Das war kein Staub.“

Ein langer Atemzug, dann hob Amanda den Kopf, die Augen gerötet, der Blick hart. „Es ist nicht dein Kampf, Geraldine. Vertrau mir einfach.“

Geraldine wollte etwas erwidern, wollte schreien, dass sie ihr doch vertrauen konnte. Aber das Wort blieb stecken. Stattdessen nickte sie, so langsam, dass es schmerzte.

Für den Rest des Tages sprachen sie über Routen, über Schiffe, über Belangloses. Doch zwischen jedem Satz lag das Ungesagte wie eine unsichtbare Wand. Das Dreamteam, das immer Schulter an Schulter gestanden hatte, war ins Wanken geraten – und keiner von beiden wusste, was den Riss verursacht hatte.

Am Ende der Woche packte Amanda ihre Tasche. Keine langen Erklärungen, kein Ziel, nur dieses knappe „Ich muss los.“

Geraldine stand im Hangar neben der Python, die Hände tief in den Taschen. „Dann komm ich mit.“

Amanda erstarrte, drehte sich zu ihr. „Nein.“

„Warum nicht?“

„Weil es nicht dein Flug ist.“ Amandas Stimme war härter, als sie selbst wollte. Ein schneidender Ton, der Geraldine zusammenzucken ließ.

Einen Augenblick sahen sie sich nur an. Amanda atmete durch, als wollte sie etwas zurücknehmen, fand aber keine Worte mehr. Stattdessen schulterte sie die Tasche und ging an Bord.

Die Python hob ab, verschwand in der Schwärze.

Geraldine blieb zurück, noch immer mit diesem Schock im Bauch. Sie ging wortlos in ihr Quartier, ließ sich auf den Sessel sinken. Minutenlang starrte sie auf die Tischplatte, während die Gedanken wirr umeinanderkreisten.

Was immer es ist, ich werde es herausfinden.

Langsam legte sie die Hand auf die Lehne, als könnte sie den Schwur im Stoff verankern. Für sie war klar: Sie würde Amanda nicht verlieren. Nicht an Schweigen, nicht an Schatten aus der Vergangenheit. Wenn nötig, würde sie alles für sie tun.

Der Preis der Vergangenheit

Drei Wochen.

So lange war Amanda fort. Kein Funkspruch, kein Ping auf dem Transponder, nicht einmal ein verschlüsseltes Zeichen, dass sie lebte.

Geraldine hatte jede Stunde gespürt. Anfangs hatte sie sich eingeredet, Amanda sei nur tief in Aufträgen, so wie früher. Doch je länger die Tage wurden, desto mehr wuchs das Schweigen in ihr. Nachts lag sie wach, starrte an die Decke ihres Quartiers und fragte sich, ob Amanda noch irgendwo da draußen flog – oder ob sie längst verloren war.

Die Crew schwieg, wenn sie an ihr vorbeiging. Niemand traute sich, die Frage zu stellen, die Geraldine selbst kaum zu denken wagte.

Dann, mitten in der Nacht, riss das Interkom sie aus dem Schlaf. Eine einzige Meldung, knapper ging es nicht:

„Amanda.“

Geraldine war sofort auf den Beinen, die Müdigkeit weggebrannt. Sie zog die Jacke über, rannte durch die Korridore, spürte nur den Schlag ihres Herzens.

Auf dem Kommandostand erwartete sie das Bild einer Python, die durch die Schwärze schwebte. Transponder eindeutig: Commander Lyvierre.

„Öffnet die Hangartore,“ sagte Geraldine scharf, ihre Stimme fester als ihre Kehle.

Auf den Monitoren sah sie den Anflug. Von außen wirkte die Python intakt, aber der Kurs verriet anderes: winzige Schlenker, zu viele Korrekturen, ein Flug ohne Ruhe. Geraldine krallte die Finger ins Geländer, während das Schiff in den Hangar glitt.

Es setzte hart auf. Metall kratzte über Metall, das Knirschen hallte durch die Halle. Ein paar Sekunden blieb alles still. Dann öffnete sich die Luke.

Amanda schwankte auf der Rampe, das Gewicht der Tasche noch über der Schulter, doch ihre Beine gaben nach. Geraldine packte sie, spürte die Kälte ihrer Haut, das Zittern unter den Fingern.

„Alles gut…“ murmelte Amanda, kaum hörbar.

„Nein,“ knurrte Geraldine, „gar nichts ist gut.“ Sie legte Amandas Arm über ihre Schulter, trug mehr als dass sie führte.

Die Gänge der Citadel verschwammen zu einem endlosen Korridor. Amanda wehrte sich nicht, hing nur schwer an ihr, als hätte sie in den drei Wochen jedes Gramm Energie verloren. Einmal stolperte sie, die Knie knickten weg, Geraldine fing sie ab. „Noch ein Stück,“ flüsterte sie. „Nur noch ein Stück.“

Endlich erreichten sie das Quartier. Geraldine öffnete mit der Schulter die Tür, bugsierte Amanda hinein und ließ sie auf die Koje sinken. Amanda fiel zurück wie in ein Loch, die Augen schon halb geschlossen.

Geraldine kniete neben ihr, zog ihr die Stiefel ab, warf die zerknitterte Jacke über einen Stuhl. Sie wollte Fragen stellen, fordern, schreien – doch das Bild von Amanda, bleich und erschöpft, schnürte ihr die Kehle zu.

„Schlaf,“ murmelte Geraldine, deckte sie zu, obwohl Amandas Hände zitterten, als wollten sie noch protestieren. „Reden können wir morgen. Aber heute lass ich dich nicht mehr los.“

Amanda atmete schwer, zweimal, dreimal. Dann sank sie weg.

Geraldine blieb neben der Koje sitzen, die Augen auf Amandas Gesicht gerichtet. Kein Lächeln, kein Sarkasmus, keine Maske. Nur Müdigkeit und Schatten. Geraldine legte die Hand auf ihre, schwor sich stumm, dass sie diesmal Antworten bekommen würde – koste es, was es wolle.

Das erste Licht der Stationslampen fiel blass durch die Fenster, als Amanda die Augen öffnete. Ihr Blick war verschwommen, doch das erste, was sie sah, war Geraldine – zusammengesunken in dem Sessel neben der Koje, die Arme verschränkt, Augen rot vom Wachen.

„Du bist noch da,“ murmelte Amanda heiser.

„Wo sollte ich sonst sein?“ Geraldine richtete sich auf, ihre Stimme fest, aber leise. „Du bist fast zusammengebrochen, Amanda. Drei Wochen weg, kein Wort. Und dann so.“

Amanda wollte sich aufsetzen, doch Geraldine legte die Hand auf ihre Schulter, sanft, aber unnachgiebig. „Nicht jetzt. Du musst reden. Ich halte das Schweigen nicht mehr aus.“

Ein hartes Blitzen huschte über Amandas Gesicht. „Es betrifft dich nicht.“

„Doch!“ Geraldine beugte sich vor, die Stirn fast an ihrer. „Alles, was dich zerreißt, betrifft mich. Weil ich’s spüre. Weil es mich genauso zerreißt, dich so zu sehen.“ Ihre Stimme brach für einen Moment, wurde dann wieder scharf. „Du bedeutest mir mehr, als ich jemals sagen konnte. Aber wenn du weiter dichtmachst, verlierst du mich nicht an irgendeinen Feind – sondern an dein eigenes Schweigen.“

Amanda schloss die Augen, als hätte der Satz sie getroffen. Sekunden vergingen, in denen nur ihr Atem zu hören war. Dann flüsterte sie: „Es ist nicht wegen dir. Es ist wegen ihm.“

Geraldine fror in der Bewegung ein. „Wem?“

Amanda öffnete die Augen, Tränen glänzten darin, obwohl ihre Stimme hart blieb. „Ein alter Kontakt. Von früher. Von der Station. Er hat mich erkannt. Und er will mich zurück – oder vernichten.“

Amanda verschwand ins Bad, ohne ein Wort, die Tür schloss sich leise. Geraldine blieb im Quartier zurück, hörte das Rauschen des Wassers, und ihre Gedanken jagten Kreise. Wut, Angst, Erleichterung – alles gleichzeitig, und darunter der feste Entschluss, Antworten zu bekommen.

Sie rief die Küche an, bestellte mehr, als zwei Personen zum Frühstück schaffen konnten: Kaffee, Eier, Brot, Obst, sogar süßes Gebäck, das Amanda sonst nur mit hochgezogener Braue quittierte. Wenn wir schon reden, dann nicht auf nüchternen Magen, dachte Geraldine, während sie den Tisch vorbereitete.

Als Amanda zurückkam, wirkte sie wie aus einer anderen Haut geschlüpft: Haare nass, frische Kleidung, die Spuren der letzten Nacht weggewaschen. Doch die Müdigkeit lag immer noch in den Augen, tiefer als jede Dusche sie hätte vertreiben können.

„Frühstück?“ Amanda blieb in der Tür stehen, musterte die gedeckten Teller.

„Du brauchst Kraft,“ erwiderte Geraldine schlicht. „Und ich Antworten.“

Sie setzten sich. Erst aßen sie schweigend, nur das Klirren von Besteck und das Zischen der Kaffeemaschine füllte den Raum. Amanda pickte in ein Stück Brot, als wollte sie Zeit gewinnen. Geraldine ließ ihr die Sekunden, aber nicht die Stunde.

„Wer ist er?“ fragte sie schließlich.

Amanda legte das Brot ab, rieb sich die Hände. „Er hieß früher Darion Vey. Auf der Station kannte ihn jeder. War nicht der Schlimmste – eher einer von denen, die wussten, wann man zuschlagen musste und wann man sich besser duckt. Kein Anführer, eher ein Spieler am Rand. Und trotzdem… gefährlich, weil er keine Angst kannte.“

Geraldine lehnte sich zurück, musterte sie. „Und jetzt?“

„Jetzt ist er nicht mehr am Rand.“ Amanda sprach langsam, tastend. „Er hat sich hochgezogen. Kontakte, Handel, Schutzgelder. Aus einem Spieler wurde ein Organisator. Keine Gnade, aber auch keine blinde Wut. Er weiß, wie man Druck aufbaut, ohne die Pistole zu ziehen. Und er hat mich gefunden.“

„Gefunden, weil du wichtig bist,“ sagte Geraldine, mehr Feststellung als Kompliment.

Amanda zuckte kaum sichtbar. „Weil ich ihm was schulde. Damals, bevor ich abgehauen bin, hat er mir den Rücken freigehalten. Ohne ihn wäre ich vielleicht nie rausgekommen. Und er will die Schuld bezahlt haben. Jobs, die nur jemand fliegen kann, der sich in beiden Welten bewegt – legal und illegal.“

Geraldine ließ die Worte wirken. Kein Schwarz, kein Weiß – ein Mann, der Amanda damals half und heute die Rechnung schreibt. Ein Feind, aber keiner, den man mit einer simplen Heldinnenpose abtun konnte.

„Und wenn du ablehnst?“ fragte sie.

Amanda hob den Kopf, die Augen kühl. „Dann droht er. Nicht nur mir. Dir. Der Citadel. Allen, die mir nahestehen.“

Stille legte sich zwischen sie, schwer wie Blei. Geraldine griff nach ihrem Becher, stellte ihn wieder ab, ohne zu trinken.

„Also hast du geschwiegen,“ sagte sie schließlich. „Hast dich zerreißen lassen, damit ich’s nicht erfahre.“

Amanda presste die Lippen aufeinander. „Ich wollte dich raushalten. Du hast schon genug Feinde. Ich dachte, wenn ich’s trage, endet es irgendwann. Aber er hört nicht auf.“

Geraldine beugte sich vor, die Hände flach auf dem Tisch. „Dann endet es nicht durch Schweigen. Und sicher nicht, indem er dich Stück für Stück bricht.“

Amanda sah sie an, Tränen in den Augen, doch die Stimme blieb hart. „Was schlägst du vor?“

Geraldine atmete tief, spürte die Schärfe des Entschlusses in ihrer Brust. „Dass er begreift, mit wem er sich angelegt hat. Nicht mit dir allein. Sondern mit uns.“

Amanda starrte in ihre Tasse, die Hände um den Becher verkrampft. Geraldine ließ ihr die Stille, bis sie selbst die Worte fand.

„Er hört nicht auf,“ sagte Amanda leise. „Egal, wie viele Jobs ich für ihn mache – er wird immer wiederkommen. Das weiß ich. Ich hab’s schon damals gesehen.“

Geraldine legte die Hand auf den Tisch, fest, unbeweglich. „Dann ist die Lösung nicht, ihn zu füttern. Sondern ihn zu stoppen.“

Amanda hob langsam den Blick. In ihren Augen lagen Müdigkeit und Angst, aber auch ein Funken Trotz. „Das ist nicht so einfach.“

„Nein,“ erwiderte Geraldine. „Aber nichts an uns war je einfach.“ Sie beugte sich vor, ihre Stimme ruhiger, tiefer. „Ich hab dir gerade gesagt, was du mir bedeutest. Das ändert sich nicht, nur weil einer glaubt, er könnte dich zurück in seine Ketten ziehen. Wenn er dich bedroht, bedroht er uns beide. Und das war sein Fehler.“

Amanda atmete scharf aus, fast ein Lachen, fast ein Schluchzen. „Du willst dich wirklich mit ihm anlegen?“

„Nicht allein,“ sagte Geraldine. „Mit dir. Zusammen.“

Lange sah Amanda sie an, die Lippen bebten, dann nickte sie kaum merklich. „Zusammen.“

Die Luft zwischen ihnen war schwer, aber nicht mehr von Schweigen. Sondern von einer Entscheidung. Geraldine wusste, dass der Weg gefährlich werden würde. Aber sie wusste auch: Sie würde Amanda nicht verlieren – nicht an Darion Vey, nicht an irgendeine Vergangenheit.

Ruf nach Unterstützung

Die Brücke der Citadel roch nach heißem Kaffee und kalter Technik. Auf dem Tisch vor Geraldine lag ein Haufen Projektionen: Schiffskadere, Sprungpfade, Handelsrouten und eine grobe Matrix der letzten Sichtungen von Darion Veys Leuten. Daneben saß Mariam Gallegos, die Finger zu einer Falte verschränkt, die Augen hart wie geschliffener Stahl.

„Was hast du?“ fragte Geraldine knapp.

Mariam zeigte auf eine kleine Karte. „Fünfzig Leute. Zwanzig Schiffe. Die Mischung ist bewusst: zwei Anacondas, mehrere Vultures, ein Schwarm leichter Jäger – Eagles, Vipers, Cobras. Keine rohe Piraterie mehr, sondern ein organisiertes Netzwerk. Nicht nur Beute – Kontrolle.“ Sie tippte eine Reihe von Punkten an. „Sie operieren in Schichten, nutzen Nebelfelder und lokale Vorkommen als Deckung. Sie sind nicht dumm. Sie sind vorsichtig.“

Geraldine fühlte, wie das Gewicht der Lage sie traf. „Wie viele von ihnen kennen Amanda?“

„Genug, dass sie ein Risiko bildet. Genug, dass er sie erkannt hat.“ Mariam ließ den Satz hängen. „Und genug, dass er sie benutzt, wenn er kann.“

Eine Weile schwiegen sie. Dann stand Geraldine auf und lief zur Panoramascheibe, sah hinaus auf die Grauschleier des Staubs vor der Citadel. „Wir werden nicht blind reinrennen. Ich will, dass er merkt, dass er sich vergriffen hat – aber auf unsere Bedingungen.“

Mariam nickte, griff nach einem Stylus und begann zu skizzieren. „Zwei Layer. Erst Information: wir müssen ihre Kommunikation anfassen, herausfinden, wie sie koordiniert werden. Zweitens: Gezielte Mobilisierung — wir zwingen sie, sich an einen Ort zu binden, wo wir die Mittel haben, ihren Vorteil zu neutralisieren. Nicht plattmachen; einsperren, isolieren, die Zähne ziehen.“

„Wie isolieren?“ Geraldine drehte sich um. „Nicht, indem wir die gesamte Flotte bekämpfen. Wir brauchen einen Hebel — Hunger, Gier, Routine. Etwas, das sie in die Falle laufen lässt.“

Mariam lächelte knapp. „Sie operieren nach Mustern. Wenn du ihnen einen profitablen, schlecht getarnten Köder hinhältst, kommen sie. Wenn du ihnen dann ihre Bewegungsfreiheit nimmst – Kommunikationsblock, kontrolliertes Umfeld, dezente Drohnenabdeckung – hast du sie in Reichweite. Ich kann Boardsperren einrichten, elektronische Schlingen. Du organisierst die Schauplätze und die Lockmittel. Amanda… Amanda kann den Köder liefern. Sie ist die Stimme, die sie kennen und der sie vertrauen würden.“

Geraldine dachte an Amanda: an die Müdigkeit, die Tränen, die Härte in der Abweisung. „Sie soll das tun? Das ist gefährlich.“

„Gefährlich war sie schon immer,“ sagte Mariam trocken. „Der Unterschied ist: diesmal bist du dabei, und wir planen die Parameter. Du nimmst nicht den Platz eines Spielers ein, der sich alleine durchschlägt. Du machst es organisiert.“

Das Geräusch einer Konsole ließ die Projektionen flimmern. Mariam tippte weiter: „Wir benötigen drei Gruppen: eine Vorhut zur Überwachung und zum Sammeln von Signaturen, eine zentrale Kontrolle (das sind wir – Carrier-Sensoren, elektronische Supportdrohnen) und eine Eingreifgruppe, die punktuell und koordiniert die Freiheit der gegnerischen Schiffe einschränkt. Keine sinnlose Zerstörung, sondern Isolation – Landen totlegen, Sprungtriebe kappen, Pickup-Punkte blockieren. Danach Verhaftung, Ausschaltung der Führung. Und immer: Rettungsoptionen für Nicht-Kämpfer.“

Geraldine schloss die Augen einen Moment. „Das heißt, wir locken sie, wir schneiden sie ab, wir zwingen sie, sich zu stellen – und wir halten die Eskalation so gering wie möglich. Keine Exekutionen am offenen Himmel. Wir entblößen die Organisation.“

„Genau.“ Mariam war unverblümt. „Und wir sorgen dafür, dass Darion Vey merkt: das Geschäft ist zu teuer geworden. Nicht nur für ihn – für alle, die mit ihm spielen.“

Geraldine blickte auf das Holo. „Was braucht du von mir?“

„Deckung, Ressourcen und eine plausible Story für den Köder. Du bist die Autorität, die ihm das Angebot glaubwürdig serviert. Ich organisiere die technische Seite: Sprungzonen, Sensoren, Boarding-Kontrollen, die Option, gezielt zu stören. Du hältst die politische Seite: wer die Informationen streut, wann wir die Aufmerksamkeit lenken, und wie wir die Bühne errichten.“ Mariam pausierte. „Und Amanda muss mitspielen – nicht als Beute, sondern als Köder mit einem Rückzugsplan, der ihr Deckmantel ist.“

Geraldine nickte langsam. „Dann machen wir es smart. Kein Pathos. Kein Theater. Nur Präzision. Und wir retten alle, die gerettet werden können.“

Mariam lehnte sich zurück. „Ich schreibe dir die erste Liste mit Teams, Prioritäten und Backups. Du sagst mir, wen du wo haben willst. Rosie kümmert sich um Logistik. Holland zieht die Treibstoffwege. Holland hasst Überraschungen, aber sie ist gut darin, sie zu managen.“

Geraldine lächelte rau. „Amanda wird nicht mehr allein kämpfen. Nicht wenn ich es verhindern kann.“

Die Projektionen flimmerten, als das Team die ersten Fenster mit Namen, Codes und Zeitfenstern füllte. Unter dem nüchternen Plan lag etwas anderes: ein zorniger Wille, die Welt umzudrehen, die Amanda einmal eingespannt hatte. Keine einfachen Antworten, kein Schwarz-Weiß. Eine Operation, die so moralisch komplex war wie die Menschen, die sie plante zu schützen.

Am Ende legte Geraldine die Hand aufs Display: „Morgen früh fangen wir an. Wir haben drei Wochen, um sie fertigzumachen.“

Mariam nickte. „Gut. Dann hol’ Schlaf nach, Commander. Du wirst ihn brauchen.“

Geraldine blieb noch einen Moment, sah auf das Netz, das sie spannten – kein Fang aus Stahl, sondern aus Timing, Information und Vertrauen. In der Dunkelheit außerhalb der Citadel war ein Spiel bereits in Bewegung.

Die Lichter auf der Brücke dimmten, die Projektionen glitten in Ruhephasen, doch die Linien auf dem Plan waren jetzt gesetzt. Amanda schlief noch in der Kabine, das Gesicht entblößt von Masken; Geraldine ließ den Blick noch einmal über die Namen gleiten, legte die Hand auf die Karte und spürte, wie aus Sorge Entschlossenheit wurde. Drei Wochen – genug Zeit, um ein Netz zu knüpfen; knapp genug, damit ein Fehler alles zerreißen könnte. Morgen beginnt die erste Spurensuche.